以下に、血糖値とスイスチャードの関連性について、栄養学的・生理学的な観点から詳しく解説します。

血糖値とスイスチャードの関連性

スイスチャード(別名:フダンソウ、虹色ほうれん草)は、色鮮やかな茎と濃い緑の葉を特徴とするアカザ科の野菜で、栄養価が非常に高く、特に血糖値のコントロールにおいて注目されています。近年、糖尿病予防やインスリン抵抗性の改善に役立つ可能性があるとして、栄養学の分野でも研究が進んでいます。

1. 血糖値とは?

血糖値とは、血液中のブドウ糖(グルコース)の濃度を示す数値で、食事の内容、運動、ストレス、ホルモンバランスなどにより変動します。正常範囲は空腹時で70~99 mg/dL、食後2時間で140 mg/dL未満とされますが、これを大きく超えると糖尿病やその予備軍と診断されることがあります。

2. スイスチャードに含まれる血糖値関連成分

a. 食物繊維(特に不溶性繊維と水溶性繊維)

スイスチャードは、豊富な食物繊維を含んでおり、その中には血糖値上昇を緩やかにする効果が期待される水溶性食物繊維が含まれています。水溶性食物繊維は消化管内でゲル状になり、糖の吸収を遅らせることで、急激な血糖値上昇(血糖スパイク)を防ぎます。

b. 抗酸化成分:ベタレインとフラボノイド

スイスチャードの赤・黄・紫の色素には、ベタレイン(betacyanin, betaxanthin)という抗酸化成分が含まれており、これにはインスリン感受性の向上や炎症の抑制作用があるとされています。慢性炎症はインスリン抵抗性や2型糖尿病の悪化要因とされているため、スイスチャードの抗炎症作用は血糖管理に有益です。

c. マグネシウム

マグネシウムは、インスリンの作用を助けるミネラルで、スイスチャードはその良質な供給源です。血中マグネシウム濃度が低いと、糖の代謝に必要な酵素の活性が低下し、糖尿病リスクが高まるとされています。

d. α-リポ酸(α-lipoic acid)【微量含有】

スイスチャードには微量ながらα-リポ酸が含まれており、これは細胞内の糖の取り込みを促進し、インスリン感受性を改善することが報告されています。

3. スイスチャードと糖尿病の研究・事例

いくつかの動物実験や臨床研究において、スイスチャード抽出物が糖尿病マウスの血糖値を改善する効果を示した報告があります。例えば、ある研究ではスイスチャードの葉の抽出物を糖尿病モデルのラットに投与したところ、空腹時血糖値の低下、肝臓の糖代謝酵素の活性改善、酸化ストレスの軽減が認められたという結果が得られています。

4. スイスチャードを血糖コントロールに活かす食べ方のポイント

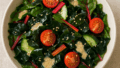

● 生で食べる or 軽く蒸す

スイスチャードはサラダとして生で食べることができますが、抗栄養素であるシュウ酸を軽減するには**軽く加熱(蒸す・茹でる)**のが望ましいです。これにより、カルシウムやマグネシウムの吸収率も向上します。

● 低GI食品と一緒に摂取

玄米、全粒粉パン、豆類などの低GI食品と一緒に摂取することで、血糖値の上昇をさらに抑制できます。

● 油と組み合わせる

ビタミンKやβカロテンなどの脂溶性栄養素を効率よく吸収するために、オリーブオイルやアボカドオイルと和えるのもおすすめです。

5. スイスチャード摂取時の注意点

● ビタミンKの影響

スイスチャードにはビタミンKが豊富に含まれており、血液凝固作用があります。ワルファリンなどの抗凝固薬を服用している人は摂取量に注意が必要です。医師との相談をおすすめします。

● 腎臓疾患との関係

マグネシウムやカリウムを多く含むため、腎機能が低下している人には適さない場合があります。

まとめ

スイスチャードは、血糖値の急激な上昇を防ぎ、インスリン感受性を改善する可能性のある機能性野菜です。食物繊維、抗酸化成分、マグネシウムなどが複合的に作用し、糖代謝をサポートします。糖尿病予防や血糖コントロールを意識する人にとって、日常の食事に手軽に取り入れられる優秀な野菜と言えるでしょう。