ここでは 「ベタレイン」について、より専門的・詳細に解説いたします。

🧬 ベタレイン(Betalain)とは?

1. 🔹 基本情報

- 定義:ベタレインは、ヒユ科(Amaranthaceae)やサボテン科などの植物に含まれる水溶性の窒素含有色素です。

- フラボノイド類やカロテノイドとは異なる系統の色素で、植物界では特異な存在です。

- 赤〜紫、黄色系の色素を構成し、紫キャベツや赤シソなどに含まれる「アントシアニン」とは化学構造が異なります。

🧪 化学構造と分類

ベタレインは以下の2つに分類されます:

| 種類 | 色 | 例 | 分子構造のポイント |

|---|

| ベタシアニン(Betacyanin) | 赤紫色 | ビーツの赤、赤スイスチャードの茎 | ベタニジンが主成分(赤紫色) |

| ベタキサンチン(Betaxanthin) | 黄色 | 黄色ビーツ、黄スイスチャード | ベタラミンとアミノ酸由来の誘導体 |

特徴:

- 水に溶けやすい

- 熱・光・pHにやや不安定(→調理で退色しやすい)

- アントシアニンと違って、アルカリ性で色が安定する傾向もあり

🌿 主な供給源(植物)

| 食品/植物名 | ベタレイン含有量(目安) | 備考 |

|---|

| ビーツ(特に皮に近い部分) | 100〜200 mg/100g | 最も高濃度。サプリにも利用される |

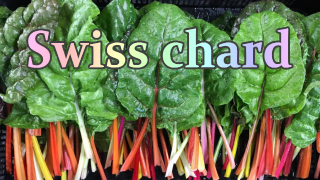

| 赤・黄スイスチャード | 約10〜50 mg/100g | 茎に多く、葉にも少量含まれる |

| アマランサス(紅葉種) | 種類により30〜150 mg/100g | 色つき葉品種に多い |

| ドラゴンフルーツ(赤果肉) | 約10〜60 mg/100g | ベタシアニン中心 |

| ウチワサボテンの果実(オプンティア) | 20〜100 mg/100g | 南米では伝統的に医療利用もあり |

🛡️ 生理作用と健康効果(エビデンス付き)

1. ✅ 抗酸化作用

- ベタレインは 強いフリーラジカル捕捉能 を持ちます。

- 活性酸素種(ROS)や一酸化窒素(NO)を中和し、細胞膜やDNAの酸化損傷を抑制。

2. ✅ 抗炎症作用

- NF-κB経路(炎症性サイトカインの制御)を抑制することで、慢性炎症・関節炎・動脈硬化などに効果的。

- 実験モデルで、炎症性マーカー(IL-6、TNF-αなど)の抑制が確認。

3. ✅ 肝臓保護・解毒作用

- グルタチオン濃度の上昇や、ALT・AST(肝酵素)の正常化などが動物実験で示唆。

- 特に 脂肪肝モデルでの改善効果 に注目。

4. ✅ 神経保護作用

- 酸化ストレスによる神経細胞死を抑制し、アルツハイマー病モデルで認知機能の改善効果が確認された報告もあり。

5. ✅ がん細胞抑制作用(試験管内)

- がん細胞(乳がん、肝がん、前立腺がんなど)のアポトーシス誘導や細胞周期停止が報告されています(in vitro)。

⚠️ 注意点と摂取に関するポイント

| 注意点 | 詳細 |

|---|

| 熱に弱い | 70℃を超えると分解が進むため、調理法に注意(加熱時間を短く) |

| 水に溶ける | 調理時に茹ですぎると栄養が流出。→蒸す・電子レンジ調理がおすすめ |

| 尿・便が赤くなることがある | 通常は無害(ビーツ尿症)。鉄欠乏の指標になるという報告もあります |

| 腎疾患の方は注意 | ベタレインそのものより、スイスチャードのシュウ酸との関連に留意 |

🍽 ベタレインを活かす食べ方(吸収効率UP)

| 方法 | 解説 |

|---|

| 生スムージーにする | 酵素やベタレインがそのまま摂れる(ビーツ+りんご+レモンなど) |

| 加熱は軽く蒸す程度で | 蒸し料理、電子レンジ調理で加熱を最小限に |

| 酸性環境と合わせる | 酢・レモンなどと合わせると色持ちがよくなる(ビーツピクルスなど) |

| 油脂との併用も効果的 | ベタレインは水溶性だが、他の脂溶性抗酸化物質との併用で相乗効果あり |

📚 科学的裏付け(出典一例)

- Kanner J et al., 2001:「Betalains as potent antioxidants in food and in the human body」

- Tesoriere L et al., 2004:「Antioxidant and anti-inflammatory activities of betalains from red beets」

- Esatbeyoglu T et al., 2015:「Betalains: chemistry and biological effects」

- Ninfali P et al., 2020:「Bioactive compounds in beetroot and their potential health benefits」

🔚 総括

| 特徴 | 評価 |

|---|

| 安全性 | 高い(アレルギー報告も非常に少ない) |

| 効果の幅 | 抗酸化、抗炎症、肝保護、がん予防、神経保護など多機能性あり |

| 摂取のしやすさ | 赤い野菜として視覚的にも魅力があり、調理応用も広い |

| 研究の深さ | 植物色素の中では比較的よく研究されている(スルフォラファンには及ばないが優秀) |