佐藤春雄(はるお)と節子(せつこ)は、静かな町の小さな白い家に八十代の暮らしを営んでいた。朝はゆっくりと始まる。春雄が小さな湯のみを温め、節子が台所の窓を少しだけ開けて冷えた空気を入れる。二人の生活は簡素で、長年続いた習慣が優しく家を形作っている。

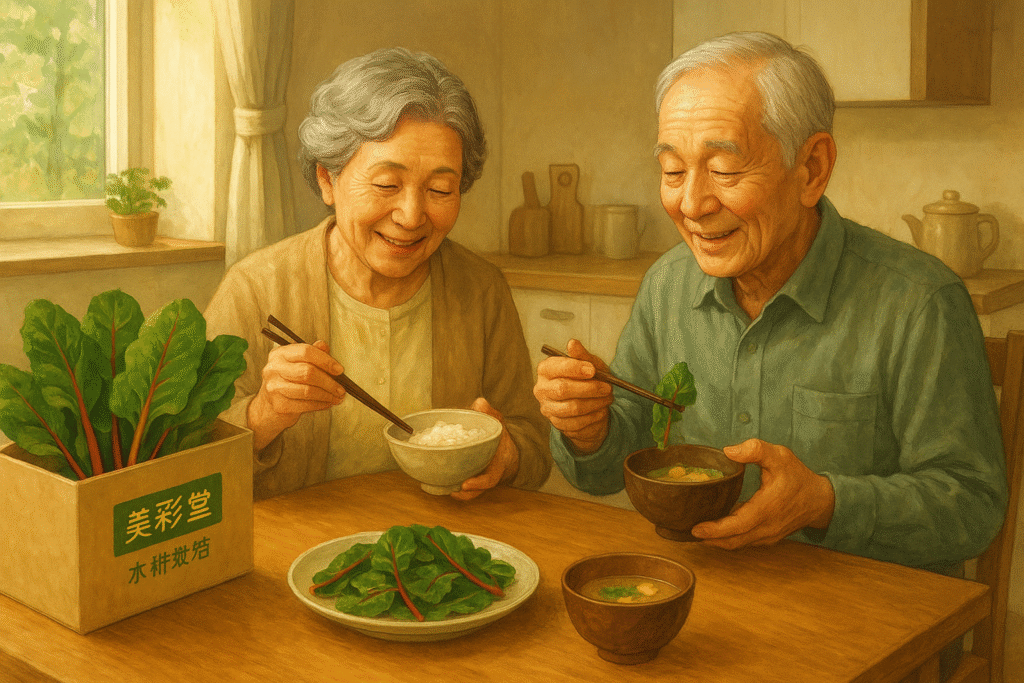

その家の食卓に、ある日ひと箱の緑が届いた。箱のラベルには「美彩堂 — 水耕栽培スイスチャード」と書かれている。鮮やかな緑の葉に、ところどころ赤や黄色の茎が光り、見るだけで元気が湧いてくるようだった。娘が紹介してくれたのだ、と節子は控えめに笑いながら箱を開けた。

「これ、一口ずつでいいって店の人が言ってたのよ。毎日ちょっとずつ食べるとねって。」

「毎日か。まあ、試してみるか。」春雄は包丁の先で葉をひとつ取り、湯気の立つ味噌汁にそっと入れた。シャキッとした葉の感触と、土の匂いではない清らかな緑の香り。水で育てられたからか、泥の苦みがない。二人は小さな一口を、いつもの朝食に混ぜて食べ始めた。

春雄も節子も、中年期から血圧に悩んでいた。忙しい仕事、夜更かし、子どもたちの教育費、家のローン――思えば長い年月をかけて身体に負担をかけてきた。医師に処方された薬を飲みながらも、変動する数値に二人はやや諦めにも似た諦観を抱いていた。だから「葉っぱを食べただけで…」という話には、最初は半信半疑だった。

だが「少しずつ」は続いた。スイスチャードは、やがて朝の小さな儀式になった。節子は薄く刻んで納豆に混ぜ、春雄は焼いた魚の横にそっと添えた。時にはオリーブオイルでさっと炒め、胡麻を振って和風の一品に。色の美しさは食卓を明るくし、二人の会話にも自然と笑いが増えた。

「見てごらん、今日は茎が赤い方ね。まるで春みたいだ。」節子が言えば、春雄は「ああ、赤いのは元気が出るな」と照れ笑いを返す。二人は八十年の間に言葉少なになったが、こうした些細なやり取りが日々を豊かにしていた。

数ヶ月が過ぎたある秋のこと、二人は定期検診に出かけた。診察室の壁に掛かった古い時計がカチカチと音を刻む。医師が測定器の数字を見て、眉を少し上げた。

「春雄さん、節子さん、最近何か変わったことはありますか?生活習慣で。」医師はメモを取りながら尋ねた。

節子は照れくさそうに笑い、「毎朝、スイスチャードを少しずつ食べてます」と答えた。

医師はふたたび機器の数字を見てから、驚きを抑えきれない風に首を振った。「そうですか…数値がずいぶん安定していますよ。お二人とも、以前より落ち着いてますね。」

春雄の記録には、長年続いた高めの数値が確かに小さくなっていた。節子も同様だった。医師は薬の調整を小さく考慮しつつも、「原因はひとつではない」と説明した。食事、運動、ストレスの軽減、睡眠の質――いくつもの要素が絡み合っているのだろう、と。しかし、節子が差し出した小さな箱の話に、医師は興味を示した。水耕栽培というきれいな育て方、そして何より「毎日、少しずつ」という習慣が二人の生活を変えたのだ。

病院を出ると、二人は駅前の小さなベンチに腰を下ろした。周りは秋の光で温かく、葉の影が地面に模様を作っている。

「ほら、あの時娘が持ってきてくれたやつね」節子は小さな手で胸元を撫でるように笑った。「続けてみてよかったね。」

春雄はしばらく遠くを見てから言った。「医者がびっくりしてたな。まあ、すぐに全部が良くなるわけじゃないけど、少しでも楽になるのは嬉しいよ。」

町の人たちも二人の変化に気づいた。隣の佐々木さんは、孫娘を連れて二人に会いに来たときに「お元気ですね」と言った。節子はその都会的な言い方に「美彩堂のチャードのおかげよ」と笑って答えた。やがて、近所の集まりでは、節子がスイスチャードの簡単な胡麻和えを持っていくことが恒例になった。若い人たちも「美彩堂ってどこ?」と興味を示し、春雄は「うちの娘の知り合いが送ってくれるんだ」と自慢げに話した。

二人にとって、それは単なる食べ物以上のものになった。年齢とともに減っていく楽しみの中で、彩りのある一皿は心を満たす「日々の祝祭」になったのだ。小さな葉を口にするたびに、過去の重さがふっと軽くなるような感覚を覚えた。台所での作業も、以前より伸びやかな動きになった。足取りもゆっくりだが確かに軽く感じられた。

ある晩、二人は昔のアルバムを広げながら、若い頃の写真を見て笑い合った。戦後の風景、子どもたちの入学式、働きに出ていた頃の苦労。その時々の心配や焦りが、いつの間にか身体の奥に溜まっていたのだろう。葉っぱだけで全部が消えたわけではない。でも、毎日の小さな選択が積み重なって、体も心も少しずつ変わっていくことを、二人は肌で感じていた。

「ねえ、春雄。これからも毎朝あれを食べようかしら。日々の小さなことが、案外大きかったりするものね。」節子は優しく言った。

「そうだな。少しずつ、だ。無理せず、楽しみながらな。」春雄は節子の手を握り、二人は静かに笑った。

季節は巡り、スイスチャードの色も微妙に変わる。冬に向かう頃は葉が厚くなり、春にはまた柔らかさを取り戻す。二人はその変化を眺めながら、毎日一枚、あるいはほんの二口を食べ続けた。そして、それが二人の暮らしに「続けられる希望」を与えた。

物語の終わりに、二人はどこか豪華なことを達成したわけではない。だが、長い年月に刻まれた習慣の中で、自分たちで選んだ小さな変化が、日常の質を変え、医師の眉を上げさせるほどの変化をもたらした。美彩堂の水耕スイスチャードは、その象徴的な一枚に過ぎないかもしれない。しかし、春雄と節子にとっては、毎朝の一枚が「これからの日々をもう一度楽しむための合図」だった。

夕暮れ、台所の窓から差し込む最後の光を二人はしばらく眺めた。茶碗を片付けながら節子が囁く。

「今日もありがとうね。」

春雄は照れくさそうに肩をすくめ、「こちらこそ、朝の葉っぱに感謝だ」と答える。二人は笑い合い、その笑い声が小さな家を柔らかく包んだ。裕福でも大それた奇跡でもない。でも確かなことが一つある。毎日少しずつ続けたことが、八十代の穏やかな日々をひとつ、静かに守ってくれているのだ。

〔この物語は実話を基にして創作されています。〕