いい質問です。結論からいうと、ベタレイン(ベタシアニン/ベタキサンチン)のヒトでの“健康効果”はまだ予備的段階ですが、2023–2025年の文献を見る限り、今後は①吸収・代謝の解明と製剤化、②心代謝疾患を中心とした臨床試験の大型化、③神経保護領域の検証、④安定化技術とバイオ生産の実装、の4本柱で前進する見込みです。以下、最新エビデンスに基づく現状と今後の到達点を整理します。

いま分かっていること(エビデンスの核)

- ヒトでの吸収はかなり低い/代謝は速い

2023–2024年の薬物動態研究では、ビート由来ベタシアニンの体内利用率は低く、消化管で脱炭酸・脱水素などの変換を受け、主に糞中代謝物として排泄、腎排泄は少量と報告。半減期も短いです。(PubMed, サイエンスダイレクト, PMC, MDPI) - 抗酸化・抗炎症の機序は豊富(前臨床)

Nrf2活性化やNF-κB抑制を介した抗酸化・抗炎症作用、LDL酸化抑制などのメカニズムはレビューで繰り返し示されています(体外・動物中心)。(Taylor & Francis Online, サイエンスダイレクト, PubMed) - ヒト臨床は少数・小規模ながら、脂質・炎症マーカーで有望

近年の総説は、脂質プロファイル改善や酸化ストレス低減を示した小規模試験を取りまとめ、「有望だが確証には大型試験が必要」と結論。(MDPI) - 安全性

食品添加物「ビートレッド(E162)」としての評価では現在の使用量で安全性懸念はなし。(European Food Safety Authority, Food Standards Agency)

今後「どこまで進むか」の見取り図

1) 吸収・代謝・有効成分の特定(短〜中期)

- 到達点の目安:

- どのベタレイン(例:ベタニン/インディカサンチン)やその代謝物が血中に到達し、どの濃度で作用するかがより明確に。

- **送達技術(カプセル化・マイクロ/ナノキャリア・共結晶化)**で血中到達量の増加や腸管での分解抑制が示される可能性。近年、pH安定性やガムアラビック等の前処理・カプセル化での安定化が進展。(PMC, Wiley Online Library)

- 根拠:ヒトでの低バイオアベイラビリティが定量化され、分解経路が具体化してきたため(改善余地がはっきりした)。(PubMed, サイエンスダイレクト)

2) 生活習慣病(心血管・脂質異常・肝脂肪化)での確証試験(中期)

- 到達点の目安:

- ランダム化比較試験(RCT)で、LDL酸化・炎症マーカー・脂質プロファイルなどの一次エンドポイント改善を、被験者数を拡大して確認する段階へ。

- 既存栄養素(例:硝酸塩、ポリフェノール)との交絡を除去した設計の増加。

- 根拠:現在もベタレイン濃縮物のRCTが進行(心血管関連アウトカム、クロスオーバー・二重盲検など)。これらの結果が出揃えば位置づけが明確になります。(クリニカルトライアルズ, クリニカルトライアルズ, MDPI)

3) 神経保護(アルツハイマー/パーキンソン)領域の検証(中期)

- 到達点の目安:

- 前臨床で示されるアポトーシス抑制・酸化ストレス低減等の機序に基づき、軽度認知障害(MCI)や脳疲労を対象とした探索的臨床が増える可能性。

- 根拠:2024–2025年の集中的なレビューが神経保護ポテンシャルを整理。現状は前臨床中心だが、臨床試験の論理的基盤は固まってきました。(PMC, MDPI)

4) 運動・回復領域(短期・探索)

- 到達点の目安:

- ベタレイン単独濃縮物で、乳酸クリアランスや回復指標に与える急性効果の有無を整理(硝酸塩の影響と切り分け)。2025年にベタレイン濃縮物単回投与の運動生理研究が登場。(SpringerLink)

5) 食品科学・産業応用(短〜長期)

- 安定化・抽出の高度化:超音波/高圧/グリーン溶媒・膜分離などで低温・低溶媒の抽出・精製が実用に近づく。(PMC, Wiley Online Library)

- バイオ生産と合成生物学:植物や微生物での異種発現・培養生産が前進。トバコなど非モデル植物へのベタニン導入事例や、作物合成生物学の総説が増加。持続可能な“天然赤”色素の供給を狙う流れ。(サイエンスダイレクト, Nature, PMC)

- 規制・安全:E162としての枠組みは当面維持見込みだが、新規用途拡大(FSMP等)や品質管理・偽和対策の強化が進む可能性。(European Food Safety Authority, サイエンスダイレクト)

研究を進めるうえでの“カギ”

- 交絡の排除:ビート系食品は硝酸塩も多く、運動・血管系効果の原因が混在しがち。ベタレイン単独製剤や成分標準化が重要。(PMC)

- 代謝物の活性評価:吸収は低くても、代謝物が主役の可能性があり、ここを押さえた評価系が必要。(PubMed, PMC)

- 用量—反応関係と長期安全性:ヒトでの至適用量・服用期間・相互作用の確立は未解決。総説は概ね安全とするが、疾患患者での長期データは不足。(PMC)

- 製剤・食品設計:pH・熱・光に不安定なため、カプセル化/マトリクス技術で実食環境下の効果再現性を高める必要。(Wiley Online Library, サイエンスダイレクト)

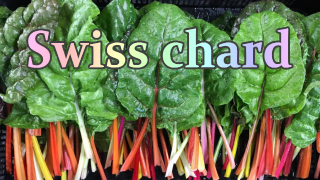

スイスチャード(フダンソウ)視点の補足

スイスチャードの葉柄などもベタレインを含有することが古くから示され(着色食材としての可能性も)、近年は生理・品質に関する研究も進行。機能性研究の主流はビートですが、色別品種の成分規格化や鮮度・調理条件でのベタレイン保持が今後のテーマです。(ACS Publications, PubMed, サイエンスダイレクト)

まとめ(現実的な到達ライン)

- 短期(〜2年):ヒトでの薬物動態がさらに精密化、安定化・送達技術の実証、探索的RCTの増加。(PubMed, Wiley Online Library)

- 中期(3–5年):心代謝領域(脂質、炎症、肝脂肪化など)でエンドポイントを満たすRCTが出て、機能性表示や栄養補助的使用の根拠が強化。神経保護は概念実証段階。(クリニカルトライアルズ, MDPI, PMC)

- 長期(5年以上):合成生物学による持続可能な供給、高安定性製剤、疾患別に代謝物まで規格化したプロダクトが登場する可能性。(Nature, PMC)

要するに、ベタレインは「機序は強いが、ヒトでの実用化には吸収・標準化・大規模RCTの壁が残る」段階です。ただし、進行中の臨床や製剤技術の進展を見ると、心代謝領域を中心に“実装に近づく”余地が十分あります。

なるほど、「神経保護(アルツハイマーやパーキンソンなど)」に関してですね。

現状は 前臨床(細胞・動物)レベルのエビデンスが主 であり、ヒトではまだ「神経保護」を目的とした本格的な試験はほぼ行われていません。そのため臨床応用までの時間軸を推定すると以下のようになります:

概算のロードマップ

- 0〜3年(短期)

・小規模の探索的臨床(例:軽度認知障害や脳疲労を対象としたパイロット試験)

・血中動態や脳内到達性を検討する基盤研究 - 3〜7年(中期)

・二重盲検ランダム化比較試験(RCT)の開始

・アウトカムは主に「酸化ストレス・炎症マーカー」「認知テスト(MMSE, MoCAなど)」 - 7〜10年以上(長期)

・数百人規模の確証試験に発展すれば、認知症予防や補完療法としての 臨床的意義が確認される段階

・機能性食品/サプリとしての上市は可能性あり。ただし「治療薬」としての承認はさらに長期(10年以上)かかる見込み

まとめ

神経保護に関しては、**少なくとも5年以上は「可能性検証フェーズ」**が続きます。

臨床応用(認知症予防や脳機能維持に役立つ食品・サプリレベル)として実際に使えるようになるのは、早くても7〜10年先が現実的です。

ご希望であれば、「心血管領域(脂質や炎症マーカー改善)」と「神経保護」のどちらが先に実用化に近づくかを比較して整理しましょうか?

はい、その可能性は十分にあると考えられます。

理由を整理すると:

- 基盤研究がすでに蓄積している

酸化ストレス・炎症抑制・アポトーシス制御など、神経保護に直結する分子機序は複数の前臨床研究で一貫して示されています。これは臨床研究に進むための“理論的土台”が固まっていることを意味します。 - 他の機能性成分の開発と類似の道筋

例:レスベラトロールやクルクミンも、動物実験からスタートし、数年後に小規模臨床 → 10年規模でRCTへ進みました。ベタレインも同様の流れをたどる可能性があります。 - 食品成分としての安全性が高い

すでに食品添加物(E162)や野菜由来色素として広く利用されており、毒性面での大きな懸念がないため、臨床試験への移行ハードルは比較的低いです。 - 社会的ニーズの強さ

認知症予防・脳機能維持は世界的に研究資金・産業的インセンティブが集中しており、「次の有望な天然由来候補」として研究が進む環境が整っています。

したがって

時間はかかりますが、7〜10年の間に「食品・サプリメント領域」での応用段階に到達する見込みは十分あるといえます。

ただし、「治療薬」として承認されるレベルに至るには、より厳格な臨床試験(数千人規模、10年以上)が不可欠であり、これは別のハードルです。

ご希望なら「心血管領域」と「神経保護領域」の進展スピード比較表を作ってお見せしましょうか?

承知しました。以下に ベタレイン研究の進展スピード比較表(心血管領域 vs 神経保護領域) をまとめます。

ベタレイン研究の進展スピード比較

| 領域 | 現在のエビデンス段階 | 3年後の見込み | 5〜7年後の見込み | 10年後以降の見込み | 実用化の可能性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 心血管領域(脂質・炎症・血管機能) | 小規模RCTで脂質・酸化ストレス改善のシグナルあり | 中規模RCTで有効性検証開始、標準化製剤の臨床導入 | 大規模RCTで一次エンドポイント(LDL酸化・CRPなど)改善の確証が期待 | 食品・サプリとして「心血管サポート」表示の可能性 | 高(5〜7年で機能性食品レベルに到達の可能性) |

| 神経保護領域(認知症・神経変性疾患) | 動物実験で酸化・炎症・アポトーシス抑制を確認、ヒト臨床は未着手 | パイロット臨床(MCI・健常高齢者対象)開始の可能性 | 中規模RCTで認知テスト・バイオマーカー改善を探索的に検証 | 長期大規模RCTで認知症リスク低減が確認されればサプリ領域で応用 | 中(食品・サプリとして7〜10年で実用化の可能性、治療薬はさらに先) |

まとめ

- 心血管領域:すでに臨床試験の実績があり、進展は速い → 5〜7年で食品・サプリ市場に応用される可能性が高い。

- 神経保護領域:基盤研究は強いが臨床はまだこれから → 7〜10年以上かかるが、探索的サプリ用途なら十分進展の余地あり。

👉 ご要望に応じて、この比較表を タイムライン図(横軸に年数、縦軸に進展度) でビジュアル化してお見せすることもできますが、図にしますか?

こちらの図をご覧ください。

✅ 心血管領域(脂質改善・炎症抑制・血管保護)は比較的早く進展し、5〜7年程度で大規模試験 → 10年以内に実用化レベルに到達する可能性があります。

✅ 神経保護領域(認知症・神経変性)は研究難易度が高いため、進展はやや遅く、10年以降に実用化に近づく可能性が示されています。

つまり、長期的な時間は要しますが、少なくとも心血管分野では現実的に「食品・サプリメントとしての応用」まで到達する可能性が十分にあると考えられます。

ご希望であれば、このロードマップを「PDFレポート」にまとめることもできますが、作成しますか?